从陪伴犬到研究模型:现代生物医学研究中的犬类模型

在漫长的人类历史中,狗和人类的亲密关系在上万年前就已经建立了。时至今日,狗和人类的牵绊已经渗透在日常生活的方方面面,例如工作犬对人类工作和生活的帮助,宠物犬和人类的亲密陪伴等等。然而狗狗是如何听懂并执行指令的?它们和人类的情感关系是如何建立的?在本次journal中,我们试图去寻找一些答案。

一、犬模型研究进展概述

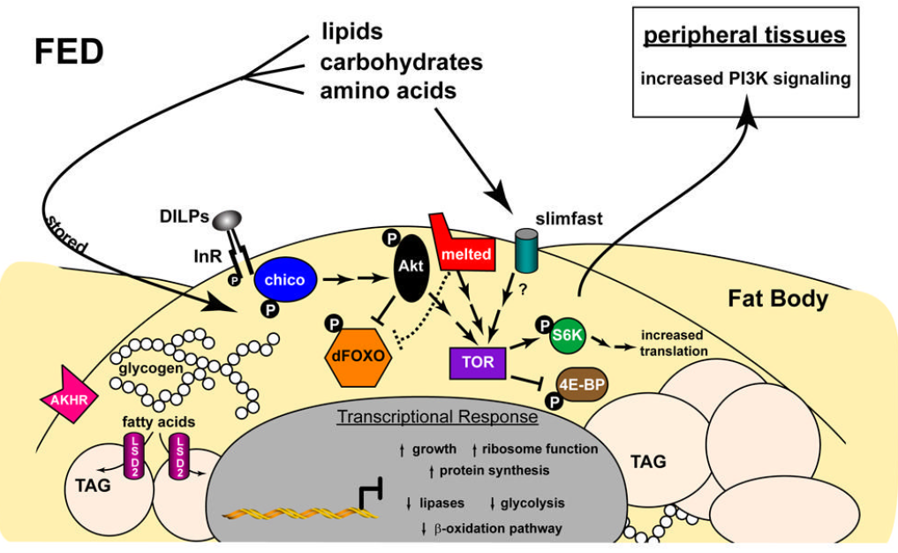

从小鼠为代表的啮齿动物到猴子这类非人灵长类哺乳动物,实验动物模型的种类表现出丰富的多样性。但是小鼠等模式动物的生理和行为与人类差距甚远,而猴子又面临是非严格的实验伦理困境,因此,找到更贴近人类生理与行为的哺乳动物模型对于人类相关的研究显得尤为重要。而犬作为动物模型,则显示出了其独特的优势。犬是唯一一种与人类共同进化的社会性哺乳动物;它们与人类共享许多重大疾病,包括癌症、糖尿病、心血管疾病和神经退行性疾病;许多疾病在犬身上会自然发生,提供了无需人工诱导的自发性疾病模型。目前以犬模型为研究对象的实验室,他们的研究方向主要聚焦于犬的行为、认知与情绪,人—犬互动与比较认知,犬的老龄化与类阿尔茨海默病等神经退行性疾病模型;犬的遗传与比较基因组学,用自然突变来解析人类相关疾病机制;在转化医学方面,犬被广泛用于比较肿瘤学(如骨肉瘤、淋巴瘤、乳腺癌)、心血管和代谢疾病(瓣膜病、心律失常、糖尿病等),并作为基因治疗和外科手术的重要大动物模型等等。

众所周知,犬的嗅觉感知非常灵敏,因为相比人类其拥有更多数量的嗅觉受体细胞和更大的嗅球,从而增强了其嗅觉灵敏度。除此之外它们的嗅觉系统能够识别的气味种类多于其嗅觉受体的数量,并且嗅觉受体之间可以发生特定的交叉反应,从而构建出与不同气味相关的独特模式系统。在包括犬类在内的大多数哺乳动物中,嗅觉系统主要由两部分组成:主嗅上皮(MOE)和犁鼻器(VNO)。大面积的嗅觉上皮帮助犬对气味分子进行更多的捕获,而犁鼻器的作用主要是感知信息素,例如感应母犬在发情期释放的信息素以及母犬在乳汁周围释放的镇静信息素。此外,在犬类中已经观察到嗅探侧向化的现象。犬类具有明显的右侧鼻孔偏好,它们首先会通过右侧鼻孔开始嗅探。如果嗅到的气味是熟悉的或不令人厌恶的,例如食物的气味,它们会转而使用左侧鼻孔。这种行为侧化直接反映了大脑功能的不对称性:右半球控制新信息的处理,左半球则负责对熟悉刺激的行为反应。依赖于其灵敏的嗅觉,犬类也因此被广泛用于缉毒、搜爆、搜救和追踪等警务与救援工作;在医学领域,犬可以辅助早期筛查癌症、糖尿病、癫痫发作和感染性疾病。

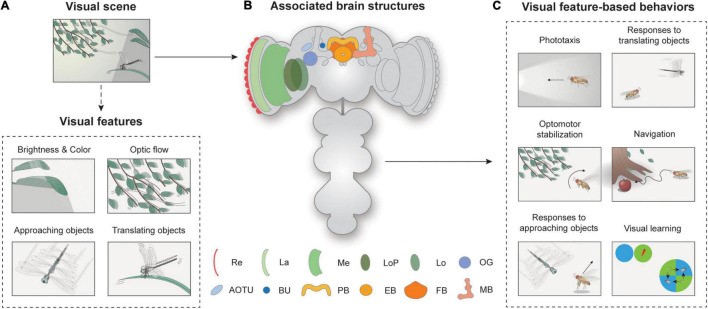

尽管犬只有二色视觉不能分辨红绿色彩,但其视网膜上高表达的视杆细胞和视网膜后侧的tapetum lucidum(反光层)使其在黑暗条件下的视觉能力得到增强。并且部分结构和人类视网膜黄斑区域的高度相似,使其在视网膜病变的研究上有很大的研究空间。

二、犬的行为和情绪研究进展

经常接触小狗的人可能会感觉到小狗具有丰富的情感表达,例如愤怒,悲伤,开心,无聊等等,同时,它们还具有一项独特的能力,那就是感知其他人的情绪并给出反馈。这也是精神抚慰犬被培养出来的重要基础。那么,小狗的情绪和行为是如何表达的?它们是如何感知人类情绪的?

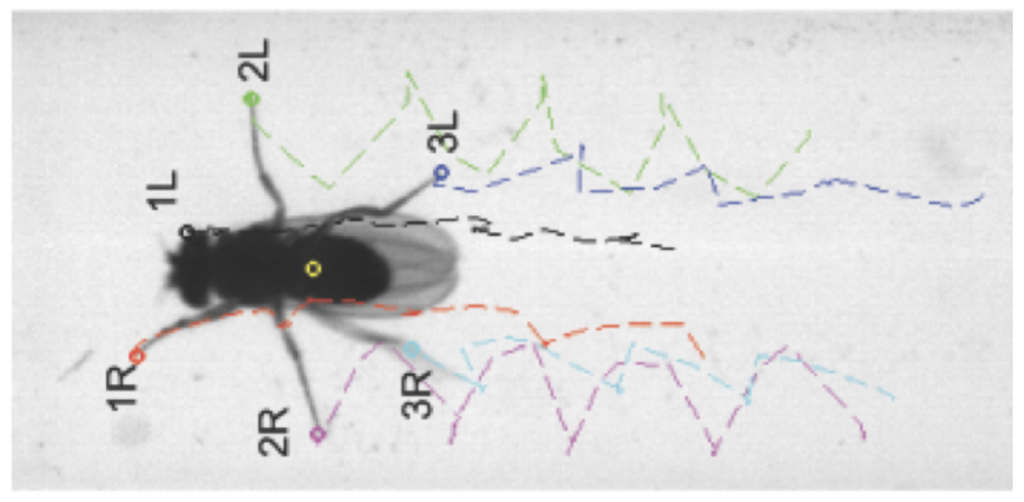

关于情绪是如何被大脑处理的,在人类中已经被报道是由分布在杏仁核、前额叶皮层、前扣带回、岛叶等脑区构成的神经元网络共同加工和调控。犬类也依靠类似的大脑情绪网络处理奖赏、威胁和依恋等基本情绪,但人类拥有更复杂的前额叶调控和语言-认知参与,因此在情绪的反思、表达和社会建构上远比犬复杂。犬的情绪通常在外在层面通过行为和表情来定性,比如面部表情、耳朵和尾巴的姿势、身体放松或紧绷程度、接近或回避行为、叫声等,用行为评分量表或视频编码进行评估。在内在生理层面,可以通过心率与心率变异性、皮质醇(应激水平)、催产素(依恋与亲社会情绪)、肾上腺素等激素,以及有时配合脑成像或脑电等指标,对情绪状态进行更客观的定量测量。

狗辨别人类情绪是一个多感官综合加工的过程。首先,它会通过视觉线索观察人脸表情(如笑脸、皱眉)、眼神、身体姿势和动作,来判断对方是友好、紧张还是愤怒。其次,它对声音和语调非常敏感,高而柔和的语调通常被解读为正向情绪,低沉或突然提高音量则更像愤怒或警告信号。另外,狗还能通过嗅觉感知人类在恐惧或紧张时汗液和体味中的化学变化,从气味中“闻出”压力或恐惧。最后,它会把这些线索和以往经验整合起来,从而做出靠近安抚、讨好互动或保持距离等不同的情绪性反应。

狗和人类的交互是情感发生的重要过程。区别于其他物种(狼,狗的近亲),狗和人类之间存在强烈的情感联结,并在交互过程中涉及催产素分泌的增加,从而使双方产生愉悦情绪,并促进情感交流。

三、犬模型和典型疾病研究的关联

犬在生物医学领域的研究可以追溯到19世纪,由此说来,犬在医学方面的贡献可以说历史悠久了。其中多次研究曾获得诺贝尔奖,例如我们熟知的巴甫洛夫通过犬证明了消化生理学,并且其创造的经典条件反射研究至今仍是研究的重要方法。

众多模式动物中,为什么犬在生物医学领域仍是不可或缺的角色?很多犬的遗传病、心血管病、肿瘤、神经退行性疾病(比如认知障碍)在临床表现、病理变化和基因机制上都与人类高度相似,而且往往是自然发病,更接近真实病人。其次,犬的体型、器官大小和药代动力学比小鼠更接近人类,非常适合作为基因治疗、细胞治疗、新型外科手术和影像技术的“大动物桥梁模型”。再者,伴侣犬和人类生活在同样的环境和生活方式之下,可以帮助我们理解环境因素、饮食和老龄化对疾病的长期影响,这是常规实验动物很难做到的。同时,相比非人灵长类,犬在伦理、成本和管理上相对可行,因此常作为“在小鼠之后、在人体之前”的重要转化医学步骤。很多药物实验尽管在小鼠中是安全的,但在进入临床实验依然会出现致命问题,因此犬的作用在进一步确认药物安全性方面发挥了不可或缺的作用。

目前在医学研究中,犬主要被用作人类多种重大疾病的转化模型,尤其是与人类高度相似、且常为自然发病的疾病,例如遗传性疾病和基因治疗(如视网膜营养不良、Duchenne 型肌营养不良、部分心肌病)、心血管疾病(二尖瓣退行性变、心律失常、心力衰竭)、代谢与内分泌疾病(如 1 型糖尿病)、自然发生的肿瘤(骨肉瘤、淋巴瘤、乳腺癌等)以及与老龄化相关的神经退行性改变(类阿尔茨海默病样认知衰退)。概括来说,犬主要用于研究遗传病、心血管病、代谢病、肿瘤和老龄化相关疾病,是连接小鼠模型与人体临床之间的重要大型动物模型。

综上所述,犬作为研究模型兼具独特的社会性、自然发病的疾病谱以及与人类高度相似的生理与行为特征,使其在现代生物医学中成为连接小鼠与人体临床之间的重要桥梁。犬不仅具备敏锐的嗅觉、可量化的情绪与行为表现,并拥有与人类共享的神经处理机制,还在长期的人—犬共同进化中发展出独特的情感联结,为研究社会行为和情绪调控提供了不可替代的窗口。在医学研究层面,犬因其与人类在遗传疾病、肿瘤、心血管和代谢疾病以及神经退行性疾病上的高度一致性,成为基因治疗、新药研发与大型动物外科技术验证的重要平台。总体而言,犬类模型在基础神经科学、行为学以及转化医学中的综合价值,使其在未来的生物医学研究中仍将扮演关键角色。

最后,感谢所有为生命科学研究做出贡献的模式动物们!

本次journal club的 slides 见附件pdf:

by 邢丽敏