女生们总是抱怨身边的男生们说话直接,还听不懂得自己的潜台词;而男生们常常觉得女生捉摸不透,又爱曲解自己的意思。两性相处中的种种矛盾,千言万语汇成一句话就是“你不懂我!”然而这个可能真的不怪彼此!

两性生而不同

两性间的差异是客观存在的。

纵观整个动物的进化过程,我们不难发现,无性繁殖几乎仅见于一些低等的无脊椎动物,大约占所有已知动物的0.1%。在向高等动物进化的过程中,有性繁殖逐渐取代了无性繁殖,而伴随有性繁殖出现的是性别的概念。性别的种类由个体能够执行的生殖功能来决定,所以性别不总是两种。最基本的一种是雌雄同体,也就是一个个体能产生两种配子,某些动物(例如线虫、蜗牛)和大多数开花的植物都是如此;另外还有一些低等生物能产生大量不同的交配型也可视作性别,例如四膜虫有7种性别。但典型情况下,一个物种通常以两种性别为主流:雄性和雌性。仅生产大配子的个体是雌性,而仅生产小配子的个体是雄性。有时生物体的发育会介于雄性和雌性之间,被称为“intersex”。intersex通常是因为某些原因所导致的发育异常,在雄性和雌性方面都没有生育能力。

雌雄异体的动物,其外部表现出的性状以及内在生理状态在两性中都是不一样,这种差异被称为性别二态性。比如,一些昆虫或鱼类的雌性拥有更大的体型,雄鸟具有更鲜艳的外观和长长的尾羽,鹿科动物中用作求偶或打斗武器的雄性巨大的角。有时候性别二态性也会非常极端,像是作为雌性寄生物而存在的雄性鮟鱇鱼。在人类中,男女的差异虽然没有那么明显,但体型的大小、身形轮廓等仍能看出区别。

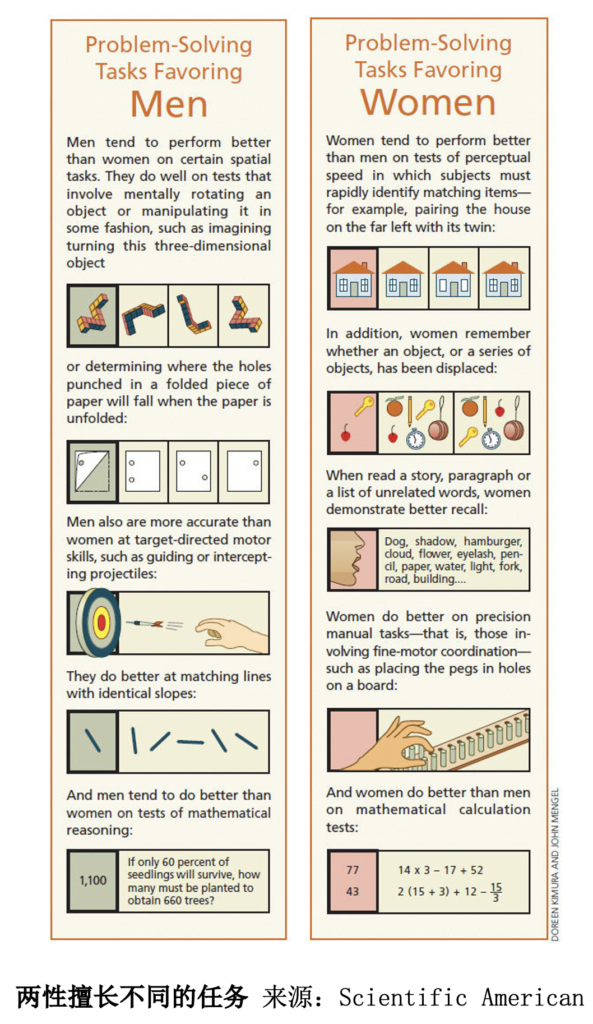

在行为层面也是如此。什么是行为?根据维基百科的解释,是个体对于各种各样的刺激所做出的反应,可以是内部或外部、有意识或无意识、公开或秘密以及自愿或非自愿。更狭义的说是个体产生的任何有序的动作,这些动作都具有可识别和可重复的活动模式。无论是天生就会无需后天学习的本能行为还是更高级的认知行为,性别在其中都占据了非常重要的地位。本能行为的性别差异更明显,也更容易理解一些,比如由于解剖学限制只能由某一个性别表达的生殖行为,具有不同动作模式的攻击行为,或是像吃饭睡觉那样两性中共有的但是数量上存在差异的行为[1]。许多神经心理学研究也在统计学上发现男女在认知行为上的不同。男性在心理旋转实验和空间处理任务上表现得更好,而女性在共情能力,社交认知和语言表达上表现得更好。男性更喜欢与事一起工作,而女性更喜欢与人一起工作。甚至说神经或精神类疾病的患病率、发病时间以及症状,在男女之间也不一样。例如自闭症、注意缺陷综合征、精神分裂症等更偏好于男性,而抑郁症、焦虑症和阿尔茨海默病则更容易找上女性。

两性间的差异具有生物学基础

一个个体发育为一种性别或另外一种性别的生物学过程称为性别的决定与分化。物种的性别决定可以分为环境性别决定和遗传性别决定两大类。除了一些爬行动物采用的是环境性别决定外,大多数动物包括所有哺乳动物的性别都是取决于染色体的组成。

虽然遗传因素已被证明是两性中形态与生理状态差异的基础,但是行为的性别差异是遗传因素还是社会环境的副产物仍有待解决。

一个证明“行为上的性别差异是天生的”的最好的证据来源于果蝇[2]。这个享有盛名的模式动物叩开了现代遗传学的大门,而且与涉及激素的哺乳动物相比,果蝇的性别决定过程只有基因的参与,拿来研究基因与性别二态性行为间的关系再好不过。用于研究的行为对象也是早在70年前就被描述得极其详尽的求偶行为。对于大部分动物来说,求偶完全是雄性的事儿,而且一点也不需要学习。无论是昆虫还是小鼠,整个求偶的过程都非常有仪式感,这一系列行为和人类追求对象时简直一模一样,当然从进化上看应该是人类和它们一样。首先,雄性果蝇会追逐自己的目标对象,然后慢慢的出现身体接触——用前腿触碰雌性。随后雄蝇会伸出一只翅膀振动唱求偶歌,这是一个关键步骤,要告诉雌性自己的物种没问题,更重要的是要让她知道自己非常强壮。得到雌性首肯后雄蝇便能进入更亲密的阶段到最后完成交配。

1963 年,来自耶鲁大学的科学家Gill 在一次筛选中偶然发现了一株不育的突变体雄蝇对雌性不感兴趣,反而有点追求同性的苗头,便将这个突变的基因命名为“fruity”,也就是男同性恋的意思。但很显然这个词充满了歧视意味,后来来自布兰戴斯大学的Jeffery Hall将其更名为更加中性的“fruitless”,意为无果的,也反映了这株突变体不育的特点。Jeffery Hall在2017年荣获了诺贝尔生理学与医学奖,虽然获奖的原因是发现了昼夜节律的分子机制,但他职业生涯的大部分时间都在研究果蝇的求偶行为。1996 年fru 基因被克隆出来,科学家们发现这个基因的特殊之处在于编码了一个只在雄性神经系统中发挥功能的蛋白。当缺失Fru蛋白时,雄性不再执行先天的求偶行为,但外形还是与普通雄性一模一样。如果强迫雌性表达这个蛋白,雌性就被赋予了雄性的求偶能力,不仅只对雌性感兴趣,求偶方式还与雄性的那套完全一样,除了自个儿没有真的变成雄性可以交配外[4]。关于fru基因的功能至今还在研究,并发现它还影响到了其他性别二态性的本能行为,包括性别特异的打斗方式以及两性间睡眠量的差异。这段长达40年的研究证明了生物体内确实存在控制特定行为的基因。

我们将目光移向更复杂的哺乳动物,它们的性染色体决定了具有两性分化潜能的原始性腺向何处分化。除了单孔类(如鸭嘴兽、澳洲针鼹)以外的所有哺乳动物, Y染色体上都存在一个Sry基因,决定性腺向雄性化的发育。没有Y染色体的雌性,在X染色体上一些基因的指导下将性腺发育为卵巢。性腺在人类胚胎发育的第6周就可以从形态上分辨出来。紧接着从性腺分泌的性激素(雄性中的雄激素,雌性中的雌激素和孕激素)开启了其他组织器官的性别分化,最终形成雄性和雌性不同的表现型。

针对哺乳动物的代表——小鼠的实验发现,出生后数小时内就被阉割的雄鼠在成年后表现出明显的交配缺陷和雄性间攻击行为的缺陷。重要的是,在成年期间外源给予睾酮无法挽回这种表型。而如果给雌性小鼠额外注射睾酮反而能在成年后诱导雌性表现出典型的雄性交配和攻击行为。性激素成为决定哺乳动物性别二态性行为的最关键的因子。

我们可以预想得到,越是高等复杂的动物,行为越容易受到环境的影响,一个基因特定一个行为几乎是不可能存在的,但至少基因原始的驱动力还在。

两性神经系统的不同导致了行为差异

无论是哲学上的一元论,还是大量的动物实验,都拥护了一个观点——个体发育过程中形成的神经系统的性别差异是两性行为差异的基础。对于神经科学家来说,想要研究两性行为差异的来龙去脉,搞清楚这种差异在大脑中的何时何地发生是非常重要的,然而我们对此了解得令人惊讶地少。因此从神经科学的角度承认两性差异正当其时。

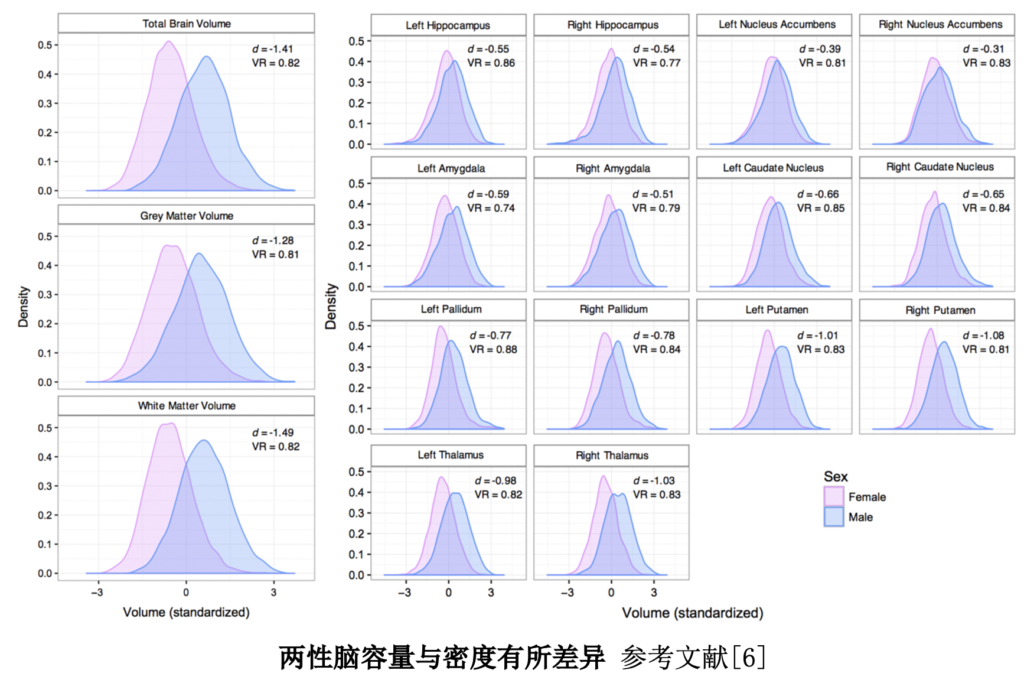

随着非侵害性神经影像技术的出现,大规模研究人类大脑的两性差异成为趋势。尽管两性的大脑总体看上去非常相似,但细微的性别差异体现在各个维度上。一般来说,男性的总体脑容量稍大于女性[5],较大的体积差异出现在涉及情绪和决策的某些区域,例如眶额皮层,岛叶和扣带回左峡等。一项针对5216名英国人的研究发现,虽然男性的总体脑容量包括大脑皮层下的许多脑区会比女性稍大一点,比如海马体(记忆储存、空间信息处理)、杏仁核(情绪、学习记忆)、纹状体(运动)以及丘脑(重要的感觉传导中枢),但女性的大脑皮层密度比男性更大[6]。这里不得不提醒一下,脑容量与智力之间的关系虽然还没有定论,但大概率是没有关系,毕竟大象的脑容量远超于人类,而爱因斯坦的脑容量也只是一般水平。

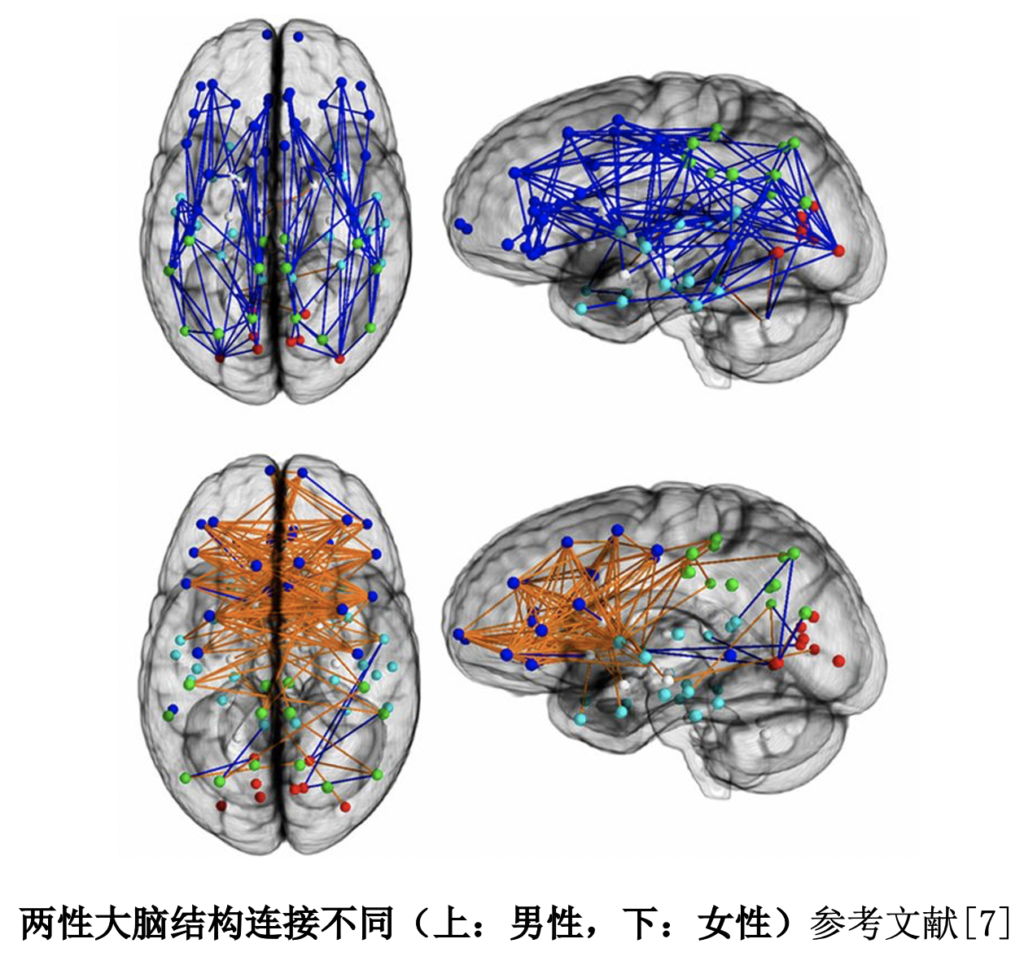

实际上,神经网络才是大脑的复杂所在。其中比银河系星星数量还多的神经元通过突触形成了庞大的连接网络,功能执行所依赖的多个脑区交互形成了繁复的功能网络。女性的大脑在整体容量上虽然稍小,却拥有更复杂的神经网络连接,比如女性的局部功能网络连接高于男性,但整体皮质(特别是左右半球间)的结构网络长连接更多。这样的结构可能使需要跨越大型皮质网络进行整合的功能更容易实现,例如女性擅长的社交和语言表达。与之相比,男性的大脑则是半球内延前后轴的结构连接性更强,可能有利于处理涉及感觉与协调动作间的联系。同样的,男性的功能网络也在感觉-运动和视觉皮层间具有更强的连通性。另外男性半球间唯一的强连接处在小脑,这或许能解释为什么男性的运动天赋更高[7]。

大脑结构的性别差异是生物学因素和环境因素在发育过程中共同作用的结果。虽然在生命的早期阶段就可以观察到大脑结构的性别差异,但在漫长的生命历程中,大脑被不断地塑造着。对大脑性别差异的充分理解可能会对这些现象有一个完整的解释,但是目前尚不清楚功能组织中的性别差异如何映射为认知行为中的性别差异。在模式动物中的研究或许能为我们解答这个问题。

两性没有那么不同

“男人来自火星,女人来自金星”,或者“男孩要有男孩的样子,女孩要有女孩的样子”。在古往今来的刻板印象中,两性间似有一道不可逾越、不可逆转的鸿沟。但事实上,两性比我们想象的更相似。女猎人的墓穴被挖掘证实参与捕猎大型动物的人基本没有性别差异。大量数据表明虽然女科学家少之又少,但女性无论是智力还是创造力都并不逊色于男性。越来越多的证据在打破这些刻板印象塑造的社会性别分工。

同样,到目前为止,科学家在大脑中费尽心力也没有找到一个专属于某一个性别的结构。前文描述的这样那样的差异也很可能是因为少量的数据样本使研究倾向于发现两性之间存在较大的差异。如果收集到的数据足够多,结果可能会告诉我们这种差异其实是微不足道的。性别特异的神经元在神经系统中只占据很小一部分,可能只有在微观层面上,比如说神经元的数量或者表达的分子才能看出两性间的不同。

神经系统的双向潜能也在动物实验中被证明。即使某些性别特异的行为,比如雄性动物的求偶,也能在另一个性别中诱导产生。用光激活雌蝇胸腹神经节中表达fru的神经元让雌性像雄性一样唱起求偶歌[8][Clyne, 2008 #300]。无独有偶,激活雌蝇大脑中的表达关键性别决定因子的神经元时,雌性也表现出了类似于雄性的求偶行为,包括追逐和伸展单侧翅膀[9]。很显然,雌性是完全能唱求偶歌的,只是这些神经环路平常处于休眠状态,可能是因为缺少将其调用以执行操作所需的命令。

令人惊叹又不意外的是,神经系统的这种双向潜能在进化上是保守的。在小鼠中,阻断正常的代表性别的信息素输入会导致雌性出现雄性典型的交配行为。另一项激活小鼠下丘脑内侧视前核区域的实验表明,该区域除了正常在雄性交配和雌性育崽的过程中被激活外,人工激活它们还额外诱导了在正常的生理状态下不会出现的雄性育崽和雌性交配行为[10]。但在没有激活的阶段,这些动物依然表现得和自身性别一致,并且激素检测也否认了性别转换的可能。

对两个进化距离遥远的物种的研究提示我们,那些两性间似乎不可逾越的行为差异是可以被抹杀的。刻在基因蓝图里的本能行为尚且如此,更何况是需要后天学习的行为。映射到人类中,成年个体具有支配任意性别行为的潜能,只是开发的程度不同罢了。正确地两性认识,除了要客观对待两性差异外,更要摒弃社会文化对于性别的“预设”。每个人都应该将自己从各种限制的条条框框中释放出去,塑造一个更强大的自己。

参考文献

- Asahina, K., Sex differences in Drosophila behavior: qualitative and quantitative dimorphism. Current Opinion in Physiology, 2018. 6: p. 35-45.

- Baker, B.S., B.J. Taylor, and J.C. Hall, Are Complex Behaviors Specified by Dedicated Regulatory Genes Reasoning from Drosophila. Cell, 2001. 105(1): p. 13-24.

- Lenschow, C. and S.Q. Lima, In the mood for sex: neural circuits for reproduction. Current Opinion in Neurobiology, 2020. 60: p. 155-168.

- Demir, E. and B.J. Dickson, fruitless splicing specifies male courtship behavior in Drosophila. Cell, 2005. 121(5): p. 785-94.

- Ruigrok, A.N., et al., A meta-analysis of sex differences in human brain structure. Neurosci Biobehav Rev, 2014. 39: p. 34-50.

- Ritchie, S.J., et al., Sex Differences in the Adult Human Brain: Evidence from 5216 UK Biobank Participants. Cereb Cortex, 2018. 28(8): p. 2959-2975.

- Ingalhalikar, M., et al., Sex differences in the structural connectome of the human brain. Proc Natl Acad Sci U S A, 2014. 111(2): p. 823-8.

- Clyne, J.D. and G. Miesenbock, Sex-specific control and tuning of the pattern generator for courtship song in Drosophila. Cell, 2008. 133(2): p. 354-63.

- Rezaval, C., et al., Activation of Latent Courtship Circuitry in the Brain of Drosophila Females Induces Male-like Behaviors. Curr Biol, 2016. 26(18): p. 2508-2515.

- Wei, Y.C., et al., Medial preoptic area in mice is capable of mediating sexually dimorphic behaviors regardless of gender. Nat Commun, 2018. 9(1): p. 279.

作者

蒋昕钰,博士研究生

最早发表于江苏省生理科学学会微信公众号